【初心者向け】 ドイツ語でファッション - フレーズ、単語、サイズ

今回はドイツのファッションについてお勉強していきます!

ドイツはファッションで知られていないかもしれませんが、有名なファッションデザイナーとしてカールラガーフェルド、ジルサンダー、ウルフギャングジョープ、ヒューゴボス、ヘルムートラングなどが活躍しています。

また、モデル部門ではハイディクルム、ナジャアウアマン、クラウディアシファーが、トップモデルとしてドイツ人が活躍しました。

今回はドイツのファッションについてお勉強していきます!

ドイツはファッションで知られていないかもしれませんが、有名なファッションデザイナーとしてカールラガーフェルド、ジルサンダー、ウルフギャングジョープ、ヒューゴボス、ヘルムートラングなどが活躍しています。

また、モデル部門ではハイディクルム、ナジャアウアマン、クラウディアシファーが、トップモデルとしてドイツ人が活躍しました。

ドイツ語でファッション単語

まず、男性服、女性服、子供服を勉強していきます。

die Damenmode (女性服)

die herrenmode (男性服)

die Kleidung für Kinder (子供服)

die Sportbekleidung (運動服)

ショッピングセンターなどに入ったらすぐ売り場がわかるようになっています。

それぞれの割合として、4割女性服、5割男性服、1割子供服です。

子供服の分け方として

Mädchen(女の子)

Jungen(男の子)

Baby(赤ちゃん)

となっています。

では、中から外の順番でファッション単語を学んでいきましょう!

女性下着 der BH もしくは die Unterhose (こちらは男性にも使えます。)

男性下着 die Boxershorts

ドイツ人は1年中ジーパンを履いていています。

何故かというとドイツはとても寒いからです。

ジーパン die Jeans

ジャージ die Jogginghose

靴下 die Socken

また、ドイツ人はジーパンの他に1年中Tシャツを着ています。

Tシャツ das T-Shirt

冬はさすがに寒いので、Tシャツの上にセーターを着ます。

セーター der Pullover / der Pulli

セーターの他に防寒着を紹介します!

帽子 die Mütze

手袋 die Handschuhe

マフラー der Schal

ジャケット・コート die Winterjacke (男性女性も使える)

女性用コート der Wintermantel

他にも・・・

<トップス>

シャツ das Hemd

ブラウス die Bluse

パーカー der Kapuzenpullover

パーカー(前開き) die Kapuzenjacke

ポロシャツ das Poloschirt

トレーナー das Sweatshirt

<アウター>

ダウンコート die Daunenjacke

レザージャケット die Lederjacke

ブレザー der Blazer

トレンチコート der Trenchcoat

<ズボン>

ズボン die Hose

ショートパンツ Shorts

キュロット der Hosenrock

<スカート>

スカート der Rock

ミニスカート Minirock

ロングスカート Maxirock

プリーツスカート Faltenrock

ワンピース das Kleid

マキシワンピ Maxikleid

パーティードレス Party-Kleid

<スーツ>

スーツ der Anzug

背広 der Sakko

女性用のスーツ das Kostüm

<下着>

ブラジャー der BH

インナーシャツ die Unterhemd

<アクセサリー他>

アクセサリー SZubehör

イヤリング R Ohrring

ネックレス E Halskette

サングラス e Sonnenbrille

ベルト RGürtel

ネクタイ E Krawatte

エプロン ESchürze

<ナイトウェア>

ネグリジェ das Nachthemd

寝巻 Nachtwäsche

パジャマ der Pyjama

ガウン der Morgenmantel

バスローブ der Bademantel

<靴>

靴 der Schuh

スニーカー der Turnschuh

ブーツ der Stiefel

サンダル die Sandale

<靴下>

膝まである靴下 der Strumpf

ストッキング die Strumpfhose

レギンス Leggins

レッグウォーマー die Stulpe

<水着>

水着 die Bademode

ビキニ der Bikini

水泳パンツ die Badehose

水泳帽 die Bademütze

水中眼鏡 die Schwimmbrille

<雨具>

傘 R Regenschirm

レインコート R Regenmantel

などがあります♪

ドイツの服や靴などのサイズ表記

服や靴などのサイズ表記は、日本とドイツでは違います。

ドイツも日本と同じ単位のメートルが使用されていますが、国で基準となっている体のサイズが違う為、表記も異なっています。

日本とドイツでは体格差があるので、購入時にはお気をつけ下さい!!

~服のサイズ~

<男性>

日本/ドイツ

S/44

M/46

L/48

LL/50

3L/52

<女性>

日本/ドイツ

XS/32

S/34

M/36

L/38

XL/40

~靴のサイズ~

<男性>

日本/ドイツ

25/37.5

26/38.5

27/39.5

28/41

29/43

30/45

<女性>

日本/ドイツ

21/35

22/36

23/37.5

24/38.5

25/40

26/42

特に靴のサイズ表記は全く違うので難しいですね!

ドイツで購入する時は試着してからをオススメします☆

他にも気になる服などあったらコメント頂けると嬉しいです♪

ドイツ情報のメルマガ

ドイツのバート・ドベラーンの観光地 第9選 Bad Doberan

バート・ドベラーンは、ドイツのメクレンブルクフォアポンメルン州ロストック地区に位置しています。

中世では、ロストックに近かったため、バート・ドベラーンは最も豊かになっていきました。

その後、バート・ドベラーンには、シュヴェリーンに住んでいたメクレンブルク公爵夫人とその側近の夏の離宮が作られました。

バート・ドベラーンの名前の由来は、通りすがりの鹿が白鳥を驚かせたところを僧侶たちが見たことで、バート・ドベラーンと呼ばれるようになります。

そのため、バート・ドベラーンの旗には鹿と白鳥が描かれています。

■概要

・バート・ドベラーンの紹介

・バート・ドベラーンの観光地 第9選

■バート・ドベラーンの紹介

バート・ドベラーンは、ドイツのメクレンブルクフォアポンメルン州ロストック地区に位置しています。中世では、ロストックに近かったため、バート・ドベラーンは最も豊かになっていきました。その後、バート・ドベラーンには、シュヴェリーンに住んでいたメクレンブルク公爵夫人とその側近の夏の離宮が作られました。バート・ドベラーンの名前の由来は、通りすがりの鹿が白鳥を驚かせたところを僧侶たちが見たことで、バート・ドベラーンと呼ばれるようになります。そのため、バート・ドベラーンの旗には鹿と白鳥が描かれています。

■バート・ドベラーンの観光地 第9選

・シティアンドバスミュージアム (City and Bath Museum)

シティアンドバスミュージアムは、バート・ドベラーンにあるハイリゲンダムの博物館です。シティアンドバスミュージアムの構造は1886年~1888年にネオゴシック様式で建てられました。また、シティアンドバスミュージアムは、1920年代までメッケル家の住居として使われていました。シティアンドバスミュージアムの外観に大きなマークがあります。この大きなマークは、メッケルサインと呼ばれており、1920年代まで使っていたメッケル家のサインです。シティアンドバスミュージアムの内部には、立派なステンドガラスが置かれています。非常にきれいなステンドガラスです。

シティアンドバスミュージアムにはメクレンブルク公爵夫人の夏の離宮と1793年に作られたドイツ最初の海岸のリゾート地:ハイリゲンダム開発に使われたコレクションが展示されています。

展示されているコレクションは、絵画、医療機器、装飾品や日用品、家具、荷物や衣類などの旅行用品、水着などになっています。

・エーム・ヴェルクの家 (EhmWelk-Haus)

エーム・ヴェルクの家は、ドイツの作家のエーム・ヴェルクが最後に過ごした家です。エーム・ヴェルクが亡くなる1966年12月19日までこの家で過ごしていました。エーム・ヴェルクの家の外観は、赤レンガが積み上がったシンプルな構造の建物です。現在、エーム・ヴェルクの家は、エーム・ヴェルクに関する展示品が展示されています。エーム・ヴェルクの家の内部は、家のホール、エーム・ヴェルクの夏の作業室、庭の小屋にある3つの展示エリアに別れています。エーム・ヴェルクの家の1階には、5000冊からなる図書館があり、エーム・ヴェルクの作業室が元の形で保存されています。また、エーム・ヴェルクの家は、読書、コンサート、キャバレー、劇場、展示会などの会場としても使用されています。

・ヴァーネミュンデ灯台 (Warnemunde Lighthouse)

ヴァーネミュンデ灯台は、ロストック市にあるヴァルノー川の河口に位置しています。ヴァーネミュンデ灯台の構造は、高さ36.9メートル、33本の支柱が地中に深さ11メートルで積み上がっています。また、ヴァーネミュンデ灯台の外観は、白いレンガが積まれており、先頭の天井が丸くなっています。ヴァーネミュンデ灯台は、1897年に建設が開始されました。初期の灯台ランプは、石油とガスを使用して光を作り出していました。1927年には、電動のランプに変更され、光は37kmまで届いています。ヴァーネミュンデ灯台には花崗岩のらせん階段があり、登ることもできます。また、毎年、新年の日には、「炎の灯台」と呼ばれるイベントがあり、約1万人が参加するほどの規模のイベントです。

・聖マリア教会 (St. Mary's Church, Rostock)

聖マリア教会は、ロストックにある最大の教会です。聖マリア教会の歴史は、13世紀に建てられ、14世紀には現在の大きさの大聖堂に拡張されました。聖マリア教会は、大聖堂に拡張されたことで、ロストックにとってのシンボル的な建物になっています。聖マリア教会の外観は、大きなレンガ造りのゴシック様式の建物です。歴史のある聖マリア教会には、内部に非常に貴重なものになっています。たとえば、ロストック天文時計があります。ロストック天文時計は、ニュルンベルクの時計職人であるハンス・デュリンガーによって1472年に建てられました。さらに、ロストック天文時計は、非常に大きいもので、細かい装飾が施されています。

・ハイリゲンダム (Heiligendamm)

ハイリゲンダムは、ドイツのロストック郡バート・ドベラーン市にあるリゾート地です。ハイリゲンダムの歴史は、1793年に設立され、ドイツのバルト海沿岸にある最古の海岸リゾートになっています。設立された理由は、当時の貴族たちの社交界を行う優雅な会合場所として作られました。そんな歴史のあるハイリゲンダムは、2007年6月にG8サミット開催されたことで国際的に有名になりました。さらに、海岸側から見たハイリゲンダムの白い街並みは、「海沿いの白い街」とも呼ばれており、すごく眺めがいいです。また、ハイリゲンダムにはビーチがあり、そのビーチはドイツの中で最高のビーチの1つと数えられています。

・ロストック動物園 (Rostock Zoo)

ロストック動物園は、北ドイツで人気のある動物園です。ロストック動物園は、120年に建てられた動物園で、ドイツ北東部で最も古い動物園になります。ロストック動物園に飼育されている動物数は、450種の4500頭です。飼育された動物の中には、絶滅危惧種の動物も含まれており、オラウータンやホッキョクグマ、ミーアキャットなどがいます。また、ロストック動物園は、動物の飼育だけでなく、怪我を負った野生動物たちの救助センターとしても活動しています。とくに、ロストック動物園は、コウノトリ、フクロウなどの鳥類の保護に力を入れている動物園です。ロストック動物園には、動物園だけでなく、56ヘクタールにもなる植物やアートが置いてある公園があります。

・ドベラーン大聖堂 (Doberan Cathedral)

ドベラーン大聖堂は、メクレンブルクフォアポンメルン州ロストック地区の近くにあるルーテルの教会です。ドベラーン大聖堂は、「北ドイツのレンガ造りのゴシック様式の真珠」と呼ばれるほど、メクレンブルクフォアポンメルン州の中で、重要で貴重な中世の建物です。ドベラーン大聖堂が貴重な中世の建物と呼ばれる理由は、ドベラーン大聖堂の歴史にあります。ドベラーン大聖堂の歴史は、1171年にメクレンブルクの王子のプリビスラフによって作られたシトー会修道院の再建のために作られました。ドベラーン大聖堂は、メクレンブルクフォアポンメルン州の最初の修道院であり、メクレンブルクフォアポンメルン州のキリスト教の中心地となっていきました。ドベラーン大聖堂の外観は、フランスの大聖堂とハンザス教会の要素を組み合わせたゴシック様式の建物です。ドベラーン大聖堂の内部には、主祭壇、チャリス食器棚などがあり、非常に貴重なものになっています。

・コーンハウス (Kornhaus)

コーンハウスは、ドベラーン大聖堂の敷地内にあるシトー会の建物です。コーンハウスは、そのままの意味で穀物の家と呼ばれています。穀物の家と呼ばれるだけあって、小麦などの穀物を保管していました。コーンハウスの歴史は、13世紀にフランスゴシック様式に建てられたことから始まります。コーンハウスは、ドイツ北部にある穀物倉庫の建物の中で最も古い建物です。さらに、コーンハウスの広さは、1440mほどあり、シトー会の大きな力を見ることができます。また、18世紀には、コーンハウスは、公爵の馬小屋としても使用されています。現在、コーンハウスはカフェや屋外のパンオーブンがあります。コーンハウスは、市民の憩いの場として使われ、コンサートや劇場などのイベントを開催しています。

・モリー蒸気列車 (The Mollie Steam Train)

モリー蒸気列車は、ドイツのメクレンブルクにある蒸気機関車です。走行区間は、バート・ドベラーン、ハイリゲンダム、キュールングスボルン間を総距離15.4 kmになっています。モリー蒸気列車の歴史は、1886年にメクレンブルク大公フリードリヒフランツ3世の許可により、ドベラーン駅からハイリゲンダムまでの区間を開通されました。モリー蒸気列車は、当初、長さ6.61キロメートルの間を5月1日から9月30日までの夏季にのみ運行が始まります。その後、1890年3月13日からモリー蒸気列車は国有化され、メクレンブルクフリードリッヒフランツ鉄道大公国に編入されました。1908年12月18日に現在の走行区間であるキュールングスボルンまで延長されます。この走行区間延長により、キュールングスボルンは、バルト海のリゾート地になっていきました。

ドイツ情報のメルマガ

※gmailやyahooメール以外は届きにくいことがあります、ご了承ください。

ドイツ周辺国で働くには?実際に日本から移住してきた人に聞いてみた!

会社の面接ではドイツ語力が必要でしたか?

Maxie「次は、今の会社の面接ではドイツ語力が必要でしたか?」

Nakasaku「今の会社は英語が社用語なので、ドイツ語は求められませんでしたね。なので、面接も英語で会話しました。学生の時にインターンでオーストリア来た時も、全部英語でコミュニケーションを取りました。」

Maxie「そういう意味でも、ドイツ語は引っ越してから勉強するのはありかもしれませんね。」

Nakasaku「そうですね、会社ではドイツ語が必須ではなかったので、仕事の為というよりかはオーストリアで過ごしていく為に学ぶという形になると思います。」

ポイント💡

公用語はドイツ語ですが、社内で使用される言語がドイツ語とは限らない為、社用語の英語さえ出来れば仕事に支障はなかったそうです。ですが、オーストリアの日常を快適に過ごす為、ドイツ語が出来るに越した事はないそうです!

■オーストリアの就労ビザの申請の仕方はどうでしたか?

Maxie「オーストリアのエンジニアのビザの為にドイツ語は必要でしたか?」

Nakasaku「ビザの申請は得点制だったんです。僕が持ってるビザはロットヴァイスロット(Rot-Weiß-Rot)ビザっていうオーストリアの就労ビザで、全部で55点必要でした。大学卒業してたら30点とか、30歳以下だと何点とか、っていうのがあって、僕の場合はドイツ語の資格がなくても55点ゲット出来たので、ビザの取得にはドイツ語は必須ではありませんでした。」

Maxie「なるほど。ドイツ語能力があればもう少しポイントで有利になる、みたいな感じですか?」

Nakasaku「そうですね。僕は英語のB1レベルでビザを取得したんですけど、英語のB1レベルじゃなくてもドイツ語で点数を稼ぐことが出来るので、もし英語が全然出来ないって方はもうドイツ語のB1を取得した方が簡単だと思いますね。」

今回のゲストは、2019年にオーストリアのグラーツに移住した、日本人のNakasakuさんです!

オーストリアに移住した際についてインタビューした内容をご紹介していきます!

NakasakuTV

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCpPUsFKyCfpWmCl6mPUVMqA/featured

Instagram:https://www.instagram.com/nakasaku_tv/

Twitter:https://twitter.com/nakasaku_tv

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nakasaku_tv?lang=ja-JP

■ドイツ語はいつから勉強していますか?

Nakasaku「僕は、2019年の夏にオーストリアに移住をしまして、そこで電気自動車のエンジニアとして働いています。ドイツ語は勿論勉強中で、今はB1レベルまでコースを修了しました。」

Maxie「ドイツ語はいつから勉強していますか?」

Nakasaku「そうですね、ドイツ語は実は日本にいる時は勉強は全くしていなかったのですが、日本からオーストリアにきた2019年の8月から勉強をし始めました。」

■現在のB1レベルになるまでに、週にどれくらいの頻度でドイツ語を勉強されましたか?

Maxie「現在のB1のレベルになるまでに、週にどれくらいの頻度でドイツ語を勉強されたんですか?」

Nakasaku「会社のサポートでドイツ語学学校に週2で通わせて頂いていました。毎週二日間、夜の7時半から9時までドイツ語学学校で勉強して、出された宿題を自宅でやって、というのを繰り返した感じですね。」

■海外から移住してきた社員は、ドイツ語を履修する事が必須でしたか?

Maxie「外国人の社員はみんなドイツ語を勉強しないといけない感じでしたか?」

Nakasaku「いえ、会社の社用語が英語なので、勉強しなければいけない事はありませんでした。

しかし、オーストリアの公用語はドイツ語なので、メールだったりとか、ミーティングとか、あと朝のコーヒータイムとか。どうしても同僚とのコミュニケーションがドイツ語主体になってしまうんですよね。なので、ドイツ語を喋れる方がいいかなと思って、ドイツ語を勉強しています。」

Maxie「会社の同僚ともっと話せるようになる為に、やっぱりちょっとドイツ語力があった方がいい、って事ですね!」

Nakasaku「そうですね、やっぱりドイツ語を勉強しているとオーストリアの人も喜んでくれるっていうか、印象がいいんですよね。なのでそういうのもあって勉強しています。」

ポイント💡

オーストリアの公用語はドイツ語。国民の98%がドイツ語を母国語としています。

ドイツ語を勉強する事によって、オーストリアの方々ともコミュニケーションを取れるようになるわけですね!

■オススメの教科書はどれですか?

Maxie「オーストリアのドイツ語と標準のドイツ語ってちょっと違いがあると思うんですけど、オススメの教科書はありますか?」

Nakasaku「ドイツ語の授業で僕が使ってるのは、フーバー(Hueber)のシュリッテプラスノイ(SchrittePLUS NEU)っていう教科書で、実はこれ、ドイツ語バージョンではなくて、オーストリアバージョンの教科書なんですよ!」

Maxie「わー!すごい!」

Nakasaku「オーストリアで使用されるドイツ語と、標準のドイツ語って基本的には文法等が一緒だと思うんですけど、ちょっとした単語だったりとか、微妙な文法がちょっと違ったりするので、そういうのをこの教科書で学んだりしてますね。」

Maxie「オーストリアのドイツ語に興味があったら、そのオーストリアのドイツ語専用の教科書はいいかもしれませんね!」

■会社の面接ではドイツ語力が必要でしたか?

Maxie「次は、今の会社の面接ではドイツ語力が必要でしたか?」

Nakasaku「今の会社は英語が社用語なので、ドイツ語は求められませんでしたね。なので、面接も英語で会話しました。学生の時にインターンでオーストリア来た時も、全部英語でコミュニケーションを取りました。」

Maxie「そういう意味でも、ドイツ語は引っ越してから勉強するのはありかもしれませんね。」

Nakasaku「そうですね、会社ではドイツ語が必須ではなかったので、仕事の為というよりかはオーストリアで過ごしていく為に学ぶという形になると思います。」

ポイント💡

公用語はドイツ語ですが、社内で使用される言語がドイツ語とは限らない為、社用語の英語さえ出来れば仕事に支障はなかったそうです。ですが、オーストリアの日常を快適に過ごす為、ドイツ語が出来るに越した事はないそうです!

■オーストリアの就労ビザの申請の仕方はどうでしたか?

Maxie「オーストリアのエンジニアのビザの為にドイツ語は必要でしたか?」

Nakasaku「ビザの申請は得点制だったんです。僕が持ってるビザはロットヴァイスロット(Rot-Weiß-Rot)ビザっていうオーストリアの就労ビザで、全部で55点必要でした。大学卒業してたら30点とか、30歳以下だと何点とか、っていうのがあって、僕の場合はドイツ語の資格がなくても55点ゲット出来たので、ビザの取得にはドイツ語は必須ではありませんでした。」

Maxie「なるほど。ドイツ語能力があればもう少しポイントで有利になる、みたいな感じですか?」

Nakasaku「そうですね。僕は英語のB1レベルでビザを取得したんですけど、英語のB1レベルじゃなくてもドイツ語で点数を稼ぐことが出来るので、もし英語が全然出来ないって方はもうドイツ語のB1を取得した方が簡単だと思いますね。」

■面接の内容は日本とは違いましたか?履歴書の書き方は?

Maxie「面接の中の言語は英語だとおっしゃってたと思うんですけど、面接の内容は日本の会社とは違いがありましたか?」

Nakasaku「そうですね…。面接の時点で給料の交渉もしますし、何年後にこういう部署、何年後に次はこういう事を働きたい勉強したいとかっていうビジョンも聞かれたりしましたね。

日本だと志望動機だったりとか、学生時代こういう事してきましたっていう、過去に何をしてきたとかを重要視されると思うんですけど、僕の面接ではどちらかというと、未来こうしたい、今こういう知識とかあるから、未来こうしたい、というような、未来にフォーカスをあてた内容だったので、そういう点は日本とはちょっと違うのかなと。」

ポイント💡

日本国内では、基本的に過去の実績やなぜ志望したのかの動機を重視する会社が少なくありません。

しかしオーストリアでは過去よりも、弊社に入って何を成したいか、どういうビジョンを持っているかを重要視するようですね!

■履歴書の書き方にはどういう違いがありましたか?

Maxie「履歴書の書き方は日本とはどういう違いがありましたか?履歴書の書き方はどうやって勉強しましたか?

Nakasaku「履歴書は、いわゆるCV(curriculum vitae)と言われる書式ですね。履歴書の書き方はインターネットでフォーマットを調べて、それに記入する形で書きました。

逆に日本だと履歴書+エントリーシートっていうのを書くと思うんですね。インターネット上で色んな質問があったり、400字書く必要があったりするので、日本の方が書類の準備が大変なんじゃないかなぁって思いましたね。」

ポイント💡

CVとは英文履歴書の事で、ラテン語で「人生の行路」を意味する curriculum vitae(カリキュラム・ビタエ)の略称です!

一般的に、職務経験、業績や受賞歴、獲得した奨学金や助成金、修得したカリキュラム、研究プロジェクト、出版物などの情報が含まれます。

ドイツ情報のメルマガ

※gmailやyahooメール以外は届きにくいことがあります、ご了承ください。

ドイツ語での時刻の読み方紹介!

ドイツ語での「時間の表現の仕方」についてです。「時間」はドイツ語でZeit(ツァイト)と言います。時計を読むことができれば、今何時ですか?と聞かれたときに困ることがなくなります!友人と○○時にどこでと待ち合わせすることも可能になります。電車を乗る際や、レストランなどの予約をする際にも時間は必要です。しっかり時間を表現できるようになるとドイツへ旅行に行った際、こまらず、ドイツ滞在を楽しむことができるでしょう。

時間や、日付、曜日などは生活の場面で使用することも多いので、ドイツで過ごしたり生活するうえで早い段階で身に着けましょう。

今回はドイツ語の時間の表現について解説していきます。時間は生活に密着したものです。ドイツ語の時間の言い方は独特で、慣れるのに時間も掛かります。ドイツに行こうと思っている方はなるべく早めに時間の勉強を始めていくことがおすすめです。

ドイツ語での時刻の読み方紹介!

今回のテーマは、ドイツ語での「時間の表現の仕方」についてです。「時間」はドイツ語でZeit(ツァイト)と言います。時計を読むことができれば、今何時ですか?と聞かれたときに困ることがなくなります!友人と○○時にどこでと待ち合わせすることも可能になります。電車を乗る際や、レストランなどの予約をする際にも時間は必要です。しっかり時間を表現できるようになるとドイツへ旅行に行った際、こまらず、ドイツ滞在を楽しむことができるでしょう。

時間や、日付、曜日などは生活の場面で使用することも多いので、ドイツで過ごしたり生活するうえで早い段階で身に着けましょう。

今回はドイツ語の時間の表現について解説していきます。時間は生活に密着したものです。ドイツ語の時間の言い方は独特で、慣れるのに時間も掛かります。ドイツに行こうと思っている方はなるべく早めに時間の勉強を始めていくことがおすすめです。

■ドイツ語の時間の表現方法について

〇ドイツ語の12時間制と24時間制

ドイツ語は、日常会話で使う12時間制(12-Stunden-Zählen) の言い方と、テレビやラジオ、電車の時刻などに使われる24時間制(24-Stunden-Zählen) の言い方があります。

日常会話での時間の言い方は、日本語と少し違った表現をするので、初めは戸惑うかもしれません。ですが、きちんと考え方を理解すれば、徐々にちゃんと言えるようになってきます

まず、最初に日常会話でよく使う言い方・表現方法から解説していきます。日常会話では、12時間制の読み方で時間を表現します。 12時間制の読み方では、「分」→「時間」の順に言います。

nach ~ ・・・ (~の後に)

vor ~ ・・・ (~の前に)

Viertel ・・・ 15分 (4分の1)

halb ・・・ 30分 (半分)

という言葉をまず頭に入れておくことがおすすめです。

キリのいい時間の言い方 – Volle Stunden –

キリのいい時間の場合、時間のみを数字で言います。

8:00 ・・・ acht(8時)

13:00 ・・・ eins(1時)

18:00 ・・・ sechs(6時)

12時間制の言い方では、00分のときは数字だけを表現して、言うので簡単です。

話の流れで時間を強調したいときは、acht Uhr のようにUhrをつける時もあります。

~時半 (~時30分) の言い方

~時30分の場合は、halb ~ (~時の半分) という言い方をします。

halb → 30分 (1時間の半分)

「 分」 →「時間」 の順なので気をつけましょう。

5:30 → halb sechs (6時まであと30分)

7:30 → halb acht (8時まであと30分)

10:30 → halb elf (11時まであと30分)

また、先の時間 を言わないといけないので、間違えないようにしましょう。

(5:30だとhalb sechs (6))

ドイツ語の1分~20分までの言い方

初めの1分~20分までは、nach ~ (~の後に) を使います。

00分から何分後か (何分過ぎているか)を言います。

7:05 → fünf nach sieben (7時の5分後)

これも 分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

ドイツ語のViertel (15分) → Viertel nach (15分後)

13:03 drei nach eins (1時の3分後)

13:10 zehn nach eins (1時の10分後)

13:15 Viertel nach eins (1時の15分後)

13:20 zwanzig nach eins (1時の20分後)*

ドイツ語の20分~29分までの言い方

20分~29分までは、vor ~ (~の前に) を使います。

30分から何分前か を言います。

7:25 → fünf vor halb acht (7時半の5分前)

これも 分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

13:20 zehn vor halb zwei (1時半の10分前)

13:25 fünf vor halb zwei (1時半の5分前)

ドイツ語の31分~40分までの言い方

初めの31分~40分までは、nach ~ (~の後に) を使います。

30分から何分後か (何分過ぎているか)を言います。

7:35 → fünf nach halb acht (7時半の5分後)

これも 分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

13:35 fünf nach halb zwei (1時半の5分後)

13:40 zehn nach halb zwei (1時半の10分後)*

*ただし、40分は vor ~ (~の前に) を使う場合もあります。

ドイツ語の40分~59分までの言い方

後半の40分~59分までは、vor ~ (~の前に) を使います。

次の00分から何分前か を言います。

5:50 → zehn vor sechs (6時の10分前)

次の時間を言わないといけないので、気をつけましょう。

これも 分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

13:40 zwanzig vor zwei (2時の20分前)

13:45 Viertel vor zwei (2時の15分前)

13:50 zehn vor zwei (2時の10分前)

13:55 fünf vor zwei (2時の5分前)

ドイツ語 ~時すぎ、~時前の言い方

日本語と同じように、「~時すぎ」、「~時前」という表現もあります。

ドイツ語では、日常会話 (12時間制の言い方) では、1分や3分など、1~4分の細かい数字は言わないことが多いです。

そのような場合、「~時すぎ」「~時前」 のような表現をします。

kurz (少しの間)

kurz nach (少し過ぎている)

kurz vor (少し前) = gleich

gleich (まもなく) = kurz vor

このような表現をします。

早速見ていきましょう

13:01~13:04

kurz nach eins (1時すぎ)

13:26~13:29

kurz vor halb zwei (1時半前)

gleich halb zwei (まもなく1時半)

13:31~13:34

kurz nach halb zwei (1時半すぎ)

13:56~13:59

kurz vor zwei (2時前)

gleich zwei (まもなく2時)

kurz nach, kurz vor, gleich を前に付けるだけなので、簡単です。

*正確な時間を言う時は、24時間制で言うことが多いです。

24時間制についてはこの後で解説します

ドイツ語の午前・午後はどうやって言う?

ちなみに、ドイツ語で時間を言う時は、am や pm といった言葉は使いません。

文脈で判断するか、きちんと伝えたい場合は、 morgens(朝), vormittags(午前), nachmittags(午後) などの言葉を付けます。

Es ist ~. の場合 → 時間の後につける

um ~ (~時に)という場合 → um の前につける

Es ist fünf nach sechs abends.

夜の 6 時 5 分です。

Meine Oma steht immer morgens um halb sechs auf.

私のおばあちゃんはいつも朝5時半に起きる。

24時間制の言い方は正式な言い方で、テレビやラジオで使われたり、電車の時刻を言う時などに使われます。

24時間制の言い方は簡単です

時間 + Uhr + 分 の順に数字を読むだけです

8:15 acht Uhr fünfzehn

12:30 zwölf Uhr dreißig

17:50 siebzehn Uhr fünfzig

そして 00分の時は、分は言いません。

9:00 neun Uhr

13:00 dreizehn Uhr

20:00 zwanzig Uhr

また、「~時ちょうど」と言う時は、genau, punkt, exakt を使います。

Es ist genau 8 Uhr.

Es ist punkt 8 Uhr.

Es ist exakt 8 Uhr.

時刻の書き方

時刻の書き方は、ほぼ日本と同じです。

基本的にはコロンで区切るだけ。

正式な書き方は、その後にUhrを付けます。

13:50

13:50 Uhr

文章中で時間を書く時に、キリのいい時間の場合は、

8:00 → 8 Uhr

10:00 → 10 Uhr

17:00 → 5 Uhr / 17 Uhr

などのように、時間 + Uhr と書くときもあります

文脈から時間がわかれば、Uhrもつけずに時間だけを数字で書く時もあります

時間の聞き方

次は、時間の聞き方をご紹介します。

2つの言い方があります。

Wie spät ist es?

Wie viel Uhr ist es?

Wie spät ist es? のほうがよく使われるので、こちらをまず覚えましょう!

答える時は、

Es ist ~.

と答えます。英語の It is ~.と同じ意味となります。

ちなみに、spät = 遅い という意味で、直訳すると「どのくらい遅いですか?」という意味ですが、「何時ですか?」という意味になります。

別れ際に言う、Bis später!(また後で)も、この spät が使われています

Wie viel Uhr ist es? は、少し堅い言い方。

日常会話ではあまり使わないので、聞いたときに分かるようにしておきましょう

時間につける前置詞 um

文章中で時間を言う時に使う前置詞は、um ~ (~時に)です。

Er ist um halb sieben aufgestanden.

彼は6時半に起きました。

もう一つは、gegen ~ (~時くらい) です。

Sie kommt gegen zehn am Bahnhof an.

彼女は10時くらいに駅に着きます。

時間につける前置詞 von と bis

他に、時間につけられる前置詞があります。

「~時から~時まで」と言う時の前置詞です。

von ~(~時から)

bis ~(~時まで)

von ~ bis ~(~時から~時まで)

だいたいの時間の聞き方

おおよその時間を聞く時は、ungefähr をつけます。

Wie viel Uhr ungefähr ist es?

だいたい何時ですか?

Wann ungefähr kommst du am Bahnhof an?

だいたい いつ頃に駅に着くの?

聞く時は gegen ではないので気をつけましょう!

おまけ

時間にまつわる単語を以下、少しご紹介します

Stunde ・・・ 時間(単位)

Minute ・・・ 分

Sekunde ・・・ 秒

Uhrzeigersinn ・・・ 時計回り

Uhrzeiger ・・・ 時計の針

Stundenzeiger ・・・ 時針

Minutenzeiger ・・・ 分針

Zeiger ・・・ 針

Zifferblatt das ・・・ 文字盤

ドイツ語の時間を尋ねる

現在の時間を尋ねる定番のフレーズが以下のとおりです。

Wie spät ist es?

ヴィー・シュペート・イスト・エス

今は何時ですか?

16 Uhr.

ゼヒツェン・ウーア

午後4時です。

違う表現を使ってみたい人はこちらのフレーズ

Wieviel Uhr ist es jetzt?

ヴィーフィール・ウーア・イスト・エス・イェッツト

今は何時ですか?

よくある会話の流れを確認しておこう!

Wann treffen wir uns am Samstag?

ヴァン・トレフェン・ヴィア・ウンス・アム・ザムスターク

土曜日は何時に会いますか?

Welche Uhrzeit passt zu dir?

ヴェルヒェ・ウーアツァイト・パスト・ツー・ディア

何時だと都合がいい?

Um 10:30 Uhr wäre es für mich am besten.

ウム・ツェン・ウーア・ドライツィック・ヴェーレ・エス・フュア・ミッヒ・アム・ベステン

10時30分が一番ちょうどいいね。

■ドイツ語で表現する一日の区切り

以下、ドイツ語で表現する1日の区切りについて紹介します。

以下がドイツでの時間の区切りの目安です。

・6:00 ~ 10:00 Morgen ・・・・朝

・10:00 ~ 12:00 Vormittag ・・・・午前

・12:00 ~ 14:00 Mitttag ・・・・お昼ごろ

・14:00 ~ 18:00 Nachmittag ・・・・午後

・18:00 ~ 22:00 Abend ・・・・夕方

・22:00 ~ 6:00 Nacht ・・・・夜

■ドイツ語で「日付」をいう時の表現

続いて、ドイツ語で日付をいうときにに必要な知識をご紹介します。月・日・曜日の詳しい書き方や読み方まで、解説。発音も確認できるよう、ネイティブが発音している動画も載せています。

一覧表もあるので参考にしてくださいね

ドイツ語の月は、英語と少し似ています。

早速見ていきましょう

・1月・・・・・ Januar (Jan.)

・2月・・・・・ Februar (Feb.)

・3月・・・・・ März (Mär./Mrz.)

・4月・・・・・ April (Apr.)

・5月・・・・・ Mai (Mai)

・6月・・・・・ Juni (Jun.)

・7月・・・・・ Juli (Jul.)

・8月・・・・ August (Aug.)

・9月・・・・ September (Sep./Sept./Spt.)

・10月・・・・ Oktober (Okt.)

・11月・・・・ November (Nov.)

・12月・・・・ Dezember (Dez.)

・・・April, August, September, November は、英語と同じつづりです。

・・Oktober, Dezember は英語と似ていますが、k と z が英語とは違うので、間違えないように気をつけましょう。ちなみに、「1月に」という場合、「im Januar」となります。

月は、すべて男性名詞なので3各支配の前置詞 in + dem Januar → im Januar (1月に)となります。ちなみに、発音も英語とは違うので気をつけてください。

ドイツ語の日の書き方・言い方 – Datum –

日付の書き方は、7. のように、数字の後ろにピリオドを付けます。ちなみに、ドイツ語ではピリオドのことはPunkt (プンクト)といいます。日付を読むときは、der を付けて読みます。

基本的な序数のルールは、

1~19 → 数字に -te を付ける(例外あり)

1. → erste

3. → dritte

7. → siebte

8. → achte

20~ → 数字に -ste を付ける

です。1. 3. 7. 8. は例外なので、覚えましょう。

■ドイツ語で曜日を表現する

次は、曜日を紹介します!曜日も、英語と似ている部分が少しだけあります。ちなみに、「月曜日に」という場合は「am Montag」のように、am を付けます。曜日もすべて男性名詞です。

3各支配の前置詞 an + dem Montag → am Montag となります。

・月曜日 Montag (Mo.) …Mond (月)

・火曜日 Dienstag (Di.) …Dienst (勤務)

・水曜日 Mittwoch (Mi.) …Mitte (真ん中)

・木曜日 Donerstag (Do.) …Donner (雷)

・金曜日 Freitag (Fr.) …frei (自由な)

・土曜日 Samstag (Sa.)

・日曜日 Sonntag (So.) …Sonne (太陽)

火曜日は 仕事 (Dienst) がまだまだあるからDienstag

水曜日は 週の真ん中 (Mitte) だからMittwoch

木曜日は 木にカミナリ (Donner) が落ちるDonnerstag

金曜日が 終われば自由 (frei) になれるからFreitag

みたいな感じで覚えれば、ドイツ語の単語まで覚えられて一石二鳥!!

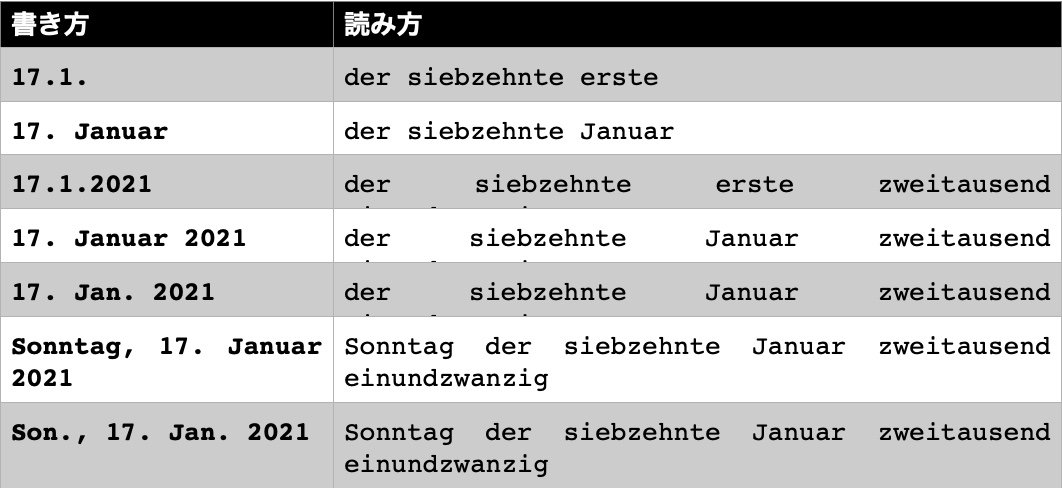

ドイツ語では、曜日・日・月・年の順に書きます。

日、月を数字のみで表す場合、「17.1.」のように、ピリオド(Punkt) を後に付けます。

ちなみに、日、月を数字のみで書いた場合、17.1. は「der siebzehnte erste」のように、月も序数の読み方をします。

20ちなみに、前置詞は、一番小さい位に合わせます。

優先順位は、曜日>日>月>年 です。

曜日 → am

am Montag der 17. Januar 2021(2021年1月17日月曜日に)

日 → am

am 17. Januar 2021(2021年1月17日に)

月 → im

im Januar 2021(2021年1月に)

年 → なし

2021(2021年に)

というふうになります。ドイツ語月は英語と少し似ているので、覚えやすいと思います。

週は、似た意味の単語のイメージと合わせて覚えれば、思い出しやすいです

そして、日(序数)は、数字を覚えていれば、例外はありますが後ろに-te や -ste を付けるだけなので、分かりやすいかと思います。

am Samstag, im Januar のように、前置詞と一緒に覚えると、文章で言う時にも間違えないです。

ドイツ語の日付の書き方、言い方は少しややこしいかもしれませんが、何回も聞いたり言ったりして覚えていきましょう(反復練習あるのみですね!)

今回は時間・日付・曜日についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか?halbやViertelの使い方は、慣れるまでが大変ですが、一度覚えてしまうとだいぶ楽になることでしょう。

日常生活でとてもよく使用する「時間」の表現をしっかりマスターできれば、ドイツ旅行や、ドイツでの滞在が充実したものになります。ドイツ語の時間の表現は少々、独特なものですが、しっかり覚えて、何度も使うことで慣れていきます。

ぜひ、使いこなせるようにしていきましょう。 時間の表現を使いこなせるようになると、ドイツ語生活がより豊かになります!今回の記事を参考に、ドイツ語学習頑張っていきましょう。

ドイツ情報のメルマガ

※gmailやyahooメール以外は届きにくいことがあります、ご了承ください。

キュールングスボルン Kühlungsbornの観光地 第8選

キュールングスボルンは、バルト海沿岸に位置するドイツのメクレンブルクフォアポンメルン州ロストック地区にある町です。

キュールングスボルンには、ハイリゲンダムと呼ばれる1793年に設立されたリゾート地があります。

このハイリゲンダムは、海岸側にある白い街並みから「海沿いの白い街」とも呼ばれています。

また、2007年6月にドイツの有名なリゾートであるハイリゲンダムでG8サミット開催されたことで国際的に有名になりました。

さらに、キュールングスボルンのハイリゲンダムのビーチは、ドイツの中で最高のビーチの1つと数えられています。

また、キュールングスボルンのハイリゲンダムにつながるキュールングスボルンビーチプロムナードがあります。

キュールングスボルンビーチプロムナードは、ハイリゲンダムの約4kmの遊歩道で、ドイツで最も長い遊歩道です。

このキュールングスボルンビーチプロムナードは、非常にきれいな街並みをしていて、居心地の良い公園やきれいなカフェなどがあり、散歩するだけでも楽しめると思います。

■キュールングスボルン 第8選

・キュールングスボルン桟橋 (Kühlungsborner Seebrücke)

■概要

・キュールングスボルンKühlungsborn の紹介

・キュールングスボルンKühlungsborn の観光地 第8選

■キュールングスボルンKühlungsborn の紹介

キュールングスボルンは、バルト海沿岸に位置するドイツのメクレンブルクフォアポンメルン州ロストック地区にある町です。

キュールングスボルンには、ハイリゲンダムと呼ばれる1793年に設立されたリゾート地があります。

このハイリゲンダムは、海岸側にある白い街並みから「海沿いの白い街」とも呼ばれています。

また、2007年6月にドイツの有名なリゾートであるハイリゲンダムでG8サミット開催されたことで国際的に有名になりました。

さらに、キュールングスボルンのハイリゲンダムのビーチは、ドイツの中で最高のビーチの1つと数えられています。

また、キュールングスボルンのハイリゲンダムにつながるキュールングスボルンビーチプロムナードがあります。

キュールングスボルンビーチプロムナードは、ハイリゲンダムの約4kmの遊歩道で、ドイツで最も長い遊歩道です。

このキュールングスボルンビーチプロムナードは、非常にきれいな街並みをしていて、居心地の良い公園やきれいなカフェなどがあり、散歩するだけでも楽しめると思います。

■キュールングスボルン 第8選

・キュールングスボルン桟橋 (Kühlungsborner Seebrücke)

キュールングスボルン桟橋は、キュールングスボルンの人気観光地で、1991年に完成した長さ240mの桟橋です。

また、キュールングスボルン桟橋はメクレンブルクのバルト海沿岸に建設された最初の桟橋です。

キュールングスボルン桟橋は、長さ3.2kmにもなる人気のショッピングストリート:Strandstraßeの延長線上に位置しています。

また、メクレンブルクフォアポンメルン州には、189の桟橋あり、キュールングスボルン桟橋はその内の桟橋です。

また、キュールングスボルン桟橋は、釣り人にとっても人気の釣りスポットになっています。

さらに、キュールングスボルン桟橋にあるバルト海は、非常に水質が素晴らしく、28のビーチがあり、多くの観光客が来る観光地です。

キュールングスボルンにとって重要な観光地のキュールングスボルン桟橋では、ジャズデイ、ギターフェスティバル、シー&サンドビーチイベントなどのイベントが開催されています。

キュールングスボルン桟橋で開催されているイベントに、多くの有名なアーティストが参加しているのも見どころです。

・オストゼーバッドキュールングスボルン醸造所 (Kühlungsborner Brauhaus)

オストゼーバッドキュールングスボルン醸造所は、ホテルに隣接している醸造所です。

オストゼーバッドキュールングスボルン醸造所は、キュールングスボルンの中心にあるショッピングストリート:Strandstraßeの中に位置しています。

また、オストゼーバッドキュールングスボルン醸造所が位置する場所は、徒歩約300mで、キュールングスボルン桟橋などがあるバルト海のビーチにも行くことができます。

オストゼーバッドキュールングスボルン醸造所は、ビールづくりを体験できます。

また、オストゼーバッドキュールングスボルン醸造所は、ビールだけでなく、ナックルから七面鳥の胸肉サラダ、ジューシーな七面鳥のグリルステーキまで、新鮮な料理を提供しています。

さらに、毎週金曜日には、キュールングスボルンのバンドによる生演奏を聞くことができます。

・モリ美術館 (Molli-Museum)

モリ美術館は、キュールングスボルン西部のターミナル駅横にある鉄道の美術館です。

キュールングスボルンには、もともとモリ鉄道と呼ばれる鉄道があり、モリ美術館が作られました。

モリ鉄道は、バートドベラーンからハイリゲンダムを経由してキュールングスボルンまでのルート約15kmを走っている100年以上運行している鉄道です。

モリ美術館は、屋内と屋外に分かれて、モリ鉄道に関する展示品があります。

屋内の展示品は、古いチケットプリンターや信号所、十字架、歴史的な車輪セットを備えた線路、さまざまな信号およびキロメーターボード、ウォータークレーンなど。

屋外の展示品は、1932年製の蒸気機関車99.2323-6のオリジナルボイラーやディーゼル機関車を備えたフィールドワゴントレイン、石炭禁止を備えた石炭クレーンなど。

入り口は隣接するミュージアムカフェにあり、毎日営業しています。

美術館への入場は無料です。

・バルト海国境タワーキュールングスボルン (The Baltic Border Tower Kühlungsborn)

バルト海国境タワーキュールングスボルンは、キュールングスボルンのビーチにあります。

バルト海国境タワーキュールングスボルンは、1958年から1990年の東西ドイツ分断時代に使われていた塔です。

バルト海国境タワーキュールングスボルンには、東ドイツ海軍(人民海軍)の軍人(2人)が、逃亡者を西ドイツまたはデンマークの海岸に逃げ込むのを防いでいました。

1989年、ベルリンの壁崩壊後、ドイツにある国境監視タワーのほとんどが壊されました。

1990年にバルト海国境タワーキュールングスボルンも取り壊されそうになりますが、市民や市長の運動により、取り壊しを免れ、現在では記念碑として残っています。

バルト海国境タワーキュールングスボルンでは、東ドイツ海軍(人民海軍)の制服を着て、バルト海国境タワーキュールングスボルンの中に入ることができます。

・聖ヨハネ教会 (St.-Johannis Kirche)

聖ヨハネ教会は、キュールングスボルンにある福音ルーテルの教会です。

聖ヨハネ教会は、780年にクレーペリン近くの元修道院であるパルコウの修道女たちが、シンプルな石造りで聖ヨハネ教会を建てました。

聖ヨハネ教会の外観は、木製の鐘楼とゴシック様式の内陣と金庫室が組み合わさった特徴的な建物です。

また、聖ヨハネ教会にある窓は、ロマネスクからゴシックへの移行している特殊な特徴をしています。

聖ヨハネ教会の内装は、2011年から2012年の大規模な改修によって、屋根、石積み、金庫室、祭壇のテーブル、高品質のアクリルガラスで作られた演台と祭壇の十字架が修正されました。

さらに、大規模な改修後、聖ヨハネ教会の古い納屋は、2003年に感謝祭のコミュニティセンターとして使われています。

・ドベラーン大聖堂 (Doberan Cathedral)

ドベラーン大聖堂は、メクレンブルクフォアポンメルン州ロストック地区の近くにあるルーテルの教会です。

ドベラーン大聖堂は、「北ドイツのレンガ造りのゴシック様式の真珠」と呼ばれるほど、メクレンブルクフォアポンメルン州の中で、重要で貴重な中世の建物です。

ドベラーン大聖堂が貴重な中世の建物と呼ばれる理由は、ドベラーン大聖堂の歴史にあります。

ドベラーン大聖堂の歴史は、1171年にメクレンブルクの王子のプリビスラフによって作られたシトー会修道院の再建のために作られました。

ドベラーン大聖堂は、メクレンブルクフォアポンメルン州の最初の修道院であり、メクレンブルクフォアポンメルン州のキリスト教の中心地となっていきました。

ドベラーン大聖堂の外観は、フランスの大聖堂とハンザス教会の要素を組み合わせたゴシック様式の建物です。

ドベラーン大聖堂の内部には、主祭壇、チャリス食器棚などがあり、非常に貴重なものになっています。

・バストルフ灯台 (Leuchtturm Bastorf)

バストルフ灯台は、キュールングスボルン近くにある灯台です。

バストルフ灯台の標高は、95メートルでドイツ北部の中にある灯台の中で、最も高さのある灯台になっています。

バストルフ灯台の建物内部には、1階建ての管理者アパートがある建物です。

1824年に、バストルフ灯台の建設が検討され、約50年後の1876年にバストルフ灯台の建設が始まります。

1924年にバストルフ灯台の照明は、石油芯の照明から電灯の照明に置き換えられます。

また、天気がよければ、バストルフ灯台からの眺めは、キュールングスボルン海岸全体や対岸にあるデンマークの景色を見ることができます。

そのため、バストルフ灯台からの景色は非常にきれいなので、おすすめです。

・幽霊の森 (Gespensterwald Nienhagen)

幽霊の森は、キュールングスボルン郊外にある森です。

幽霊の森の広さは、180ヘクタールほどの広さになっていて、奇妙な形をした木々が覆い茂っています。

奇妙な形をした木々たちの種類は、樫の木、ブナ、シデ、トネリコの木。

樹齢は90~170年です。

幽霊の森は、幽霊の言葉で使われるだけあって、奇妙な形をした木々たちによって、森中にある木々が不気味な印象を与えてきます。

まるで、おとぎ話に出てきそうな感じです。

なぜ、幽霊の森と呼ばれるのでしょうか。

それは、幽霊の森は、バルト海岸近くにあり、夕暮れ時に神秘的な雰囲気を作りだすからです。

不思議で神秘的な風景を見たいあなたなら、幽霊の森は非常におすすめです。

ドイツ情報のメルマガ

※gmailやyahooメール以外は届きにくいことがあります、ご了承ください。

ドイツ語で日付を覚えよう! 〜月・日・曜日の言い方〜 ドイツ語の数字

今回はドイツ後の日付を勉強していきます。

動画を見ながら、繰り返して勉強してみて下さい♪ 月

1月 Januar (Jan.)

2月 Februar (Feb.)

3月 März (Mär./Mrz.)

4月 April (Apr.)

5月 Mai (Mai)

6月 Juni (Jun.)

7月 Juli (Jul.)

8月 August (Aug.)

9月 September (Sep./Sept./Spt.)

10月 Oktober (Okt.)

11月 November (Nov.)

12月 Dezember (Dez.)

4月・8月・9月・11月は英語とスペルが全く同じです。面白いですよね♪英語を先に勉強している人にとっては勉強しやすいと思います!

覚えて欲しいのが10月のOktoberがドイツ語だとkの部分が英語だとcになるんですよ。これはルールがあって、英語のスペルがcだと、ドイツ語は基本、kになります。

今回はドイツ後の日付を勉強していきます。

動画を見ながら、繰り返して勉強してみて下さい♪

まずは日付などに関する単語を覚えていきましょう!

月

1月 Januar (Jan.)

2月 Februar (Feb.)

3月 März (Mär./Mrz.)

4月 April (Apr.)

5月 Mai (Mai)

6月 Juni (Jun.)

7月 Juli (Jul.)

8月 August (Aug.)

9月 September (Sep./Sept./Spt.)

10月 Oktober (Okt.)

11月 November (Nov.)

12月 Dezember (Dez.)

4月・8月・9月・11月は英語とスペルが全く同じです。面白いですよね♪英語を先に勉強している人にとっては勉強しやすいと思います!

覚えて欲しいのが10月のOktoberがドイツ語だとkの部分が英語だとcになるんですよ。これはルールがあって、英語のスペルがcだと、ドイツ語は基本、kになります。

英語のスペルがcだったら、もしかしたら、ドイツ語のスペルはkかも!?って覚えておいてください!

12月Dezemberも英語だとzではなくcになりますよね。ポイントとして是非覚えて下さい。

ちなみに、「1月に」という場合、「im Januar」となります。

月は、すべて男性名詞なので3各支配の前置詞 in + dem Januar → im Januar (1月に)となります。

月に関する表現

Ich ziehe nächsten Monat um.

(来月引っ越す予定です。)

Wir hatten diesen Monat viel Regen.

(今月は雨が多かった。)

Emily hat letzten Monat Marokko besucht.

(エミリーは先月モロッコを訪れた。)

Mein Reisepass ist nur noch bis Ende Mai gültig.

(私のパスポートは5月末まで有効です。)

Er verdient monatlich 3 000 Euro.

(彼は毎月3000ユーロ稼ぐ。)

Er hat am Monatsende immer kein Geld.

(彼はいつも月末に金欠になる。)

Es wurde im September 1926 gebaut.

(それは1926年の9月に設立された。)

In einem Vierteljahr wird er seinen Schulabschluss machen.

(彼は3ヶ月後に学校を卒業します。)

Das Gesetz wird am ersten April in Kraft treten.

(この法律は4月1日に施行される。)

Wann gehen Sie nach Berlin? – Ich gehe im August nach Deutschland.

(いつベルリンに行くのですか? – 8月です。)

Ich habe vor einem halben Jahr mit Rauchen aufgehört.

(半年前に禁煙した。)

日にち

以前、数字の読み方を勉強しましたが、日付に関しては違う読み方をします。

基本的には

1~19 → 数字に -te を付けます。

20~ → 数字に -ste を付けます。

「月曜日に」という場合は「am Montag」のように、am を付けます。

1:der erste

2:der zweite

3:der dritte

4:der vierte

5:der fünfte

6:der sechste

7:der siebte

8:der achte

9:der neunte

10:der zehnte

11:der elfte

12:der zwölfte

13:der dreizehnte

14:der vierzehnte

15:der fünfzehnte

16:der sechzehnte

17:der sechzehnte

18:der achtzehnte

19:der neunzehnte

20:der zwanzigste

21:der einundzwanzigste

22:der zweiundzwanzigste

23:der dreiundzwanzigste

24:der vierundzwanzigste

25:der fünfundzwanzigste

26:der sechsundzwanzigste

27:der siebenundzwanzigste

28:der achtundzwanzigste

29:der neunundzwanzigste

30:der dreißigste

31:der einunddreißigste

日にちに関する表現

・日付、曜日、時間帯:am (= an dem)

・単純に日付を伝えるときは、定冠詞の「der」を使う

・reservieren「予約」などでfür を用いる場合は、4格「den」になる

・日、月の間を「.」ピリオドで区切る

Heute ist der erste Tag vom Rest Ihres Lebens.

(今日は残りの人生の第一日目である。)

Heute ist der 13. Oktober.

(今日は10月13日です。)

Bis morgen!

(また明日!)

Ich ging vorgestern dorthin.

(一昨日そこへ行きました。)

Er geht alle zwei Tage angeln.

(彼は一日おきに釣りに行く。)

Ich habe einen Tisch für den 23.07 reserviert.

(7月23日に予約しました。 )

Es wird von Tag zu Tag wärmer.

(日に日に暖かくなっている。)

Gestern kam mir ein guter Einfall in den Sinn.

(昨日、いい考えが浮かんだ。)

Antworten Sie bitte bis zum zehnten Dezember.

(12月10日までにご返答ください。)

Wann haben Sie Geburtstag? – Am 20. Juli 1989.

(お誕生日はいつですか? – 1989年7月20日です。)

Jedes Jahr am dritten September feiere ich meinen Geburtstag.

(毎年9月3日に誕生日を祝います。)

Es war vor einer Woche fällig, nämlich am zweiten August.

(1週間前、つまり8月2日が支払期限でした。)

Nehmen Sie dieses Medikament dreimal täglich nach dem Essen.

(このお薬を1日3回食後に飲んでください。)

Die Konferenz über das Ozonloch findet morgen und übermorgen statt.

(オゾンホールに関する会議は明日と明後日に行われます。)

Der Schriftsteller Heinrich Mann wurde am 27. März 1871 in Lübeck geboren.

(作家のハインリヒ・マンは1871年の3月27日にリューベックで生まれた。)

Wie viele Tage haben Sie über Silvester und Neujahr frei?

(年末年始のお休みは何日間ですか?)

Ich habe sechs Tage frei bekommen.

(6日間の休暇をもらいました。)

曜日

月曜日 Montag (Mo.) …Mond (月)

火曜日 Dienstag (Di.) …Dienst (勤務)

水曜日 Mittwoch (Mi.) …Mitte (真ん中)

木曜日 Donerstag (Do.) …Donner (雷)

金曜日 Freitag (Fr.) …frei (自由な)

土曜日 Samstag (Sa.)

日曜日 Sonntag (So.) …Sonne (太陽)

ドイツは金曜日が勤務時間が短くなっている企業が多いです。完全に休みではありませんが、土日は完全に休みで、金曜は15時までという企業が多いですね。

このように日本語の曜日と似ているので、イメージしやすくなると思います。

曜日に関する表現

Diese Woche regnet es ständig.

(今週はずっと雨が降っている。)

Nächste Woche mache ich eine Prüfung in Mathematik.

(来週に数学の試験がある。)

Heute ist Dienstag, der elfte Mai.

(今日は5月11日の火曜日です。)

Auf Wiedersehen bis übernächste Woche.

(また再来週に。)

Er nimmt seinen Freund zu der Party am Samstag Abend mit.

(彼は土曜日の夜に友人をパーティーに連れて行きます。)

Am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag.

(5月の第2日曜日は母の日です。)

Freitags sind die Geschäfte von 9 Uhr bis 20 Uhr öffnen.

(そのお店は土曜日は午前9時から午後8時まで営業しています。)

Die Trauung wird am Samstag, den 7. August stattfinden.

(結婚式は8月7日の土曜日に行われます。)

Am Sonntag bin ich erst nach Mitternacht ins Bett gegangen.

(日曜日は真夜中を過ぎるまで寝ませんでした。→ 真夜中を過ぎてからやっと寝た)

平日や祝日などの表現

ドイツ語の祝日の表現では、次の2点に気をつけてください!

Wochentagに注意!

Wochentagは「曜日」という意味とともに、「平日」という意味でも使われます。 間違えやすいので、しっかりと区別するようにしておきましょう。

なお、WerktagやArbeitstagも平日(仕事のある日)という意味です。

freie Tagに注意!

「freie Tag」は休日という意味です。祝日を意味するFeiertagと響きが似ていますが、違う意味なので気を付けましょう。

なお、ドイツでは州によって祝日が違います。ドイツ人でも祝日を間違えることがありますよ。

年/月/日/曜日 書き方

ドイツ語では日本とは真逆で、曜日・日・月・年の順に書きます。

日、月を数字のみで表す場合、「17.1.」のように、ピリオド(Punkt) を後に付けます。

ちなみに、日、月を数字のみで書いた場合、17.1. は「der siebzehnte erste」のように、月も序数の読み方をします。

↓2021年1月7日(日)の場合

前置詞は、一番小さい位に合わせます。

曜日 → am

am Montag der 17. Januar 2021(2021年1月17日月曜日に)

日 → am

am 17. Januar 2021(2021年1月17日に)

月 → im

im Januar 2021(2021年1月に)

年 → なし

2021(2021年に)

季節の名前

季節をあらわす単語です。

ドイツの季節の区切り目は日本とほぼ一緒です。

春 3月20日 ~ 6月20日

夏 6月20日 ~ 9月22日

秋 9月23日 ~ 12月22日

冬 12月22日 ~ 3月20日

夏時間と冬時間

ドイツには夏時間と冬時間があります。

時計の針を1時間進めたり、戻したりする必要があるので、仕事や学校に遅刻しないように気をつけてくださいね。

夏時間 Sommerzeit

時間が1時間早くなる。

3月の最終日曜日の午前2時に、時計を1時間先に進める。

冬時間 Winterzeit

時間が1時間遅くなる。

10月の最終日曜日の午前3時に、時計を1時間前に戻す。

年

前置詞

【時間 ・~時に】um

【日付、曜日、時間帯】am

【月、季節】im

【西暦】前置詞なし・im Jahr

【時間 ・~時に】um

【時間 ・~時に】um

Um wie viel Uhr gehen Sie?

(何時に行きますか?)

Ich gehe um 3 Uhr.

(3時に行きます)

【日付、曜日、時間帯】am

Wann treffen Sie sich mit ihm?

(いつ彼に会いますか?)

Ich treffe mich am 18. mit ihm.

(18日に会います)

Ich treffe mich mit ihm am Mittwoch.

(水曜日に会います)

Ich treffe mich mit ihm am Mittag.

(お昼に会います)

日付の応用

単純に日付を伝えるときは、定冠詞の「der」を使う

「~日に」という言うときには前置詞「am」を使う

Heute ist der 27.

(今日は27日です)

Morgen ist der 16. Mai.

(明日は5月16日です)

※日→月の順で言います。

Wann haben Sie Geburtstag?

(生年月日はいつですか?)

Am 24. Dezember 1985.

(1985年12月24日です)

予約と時間

日付の場合は「am」を使いますreserviertfür/予約」を使うときは、前置詞fürの影響で「den」(定冠詞・男性名詞・4格)を使います。

Für wann haben Sie reserviert?

(いつ予約しましたか?)

※reserviertfür=「予約する」という意味の分離動詞

Ich habe für den 16. um 11 Uhr reserviert.

(16日の11時に予約しました)

Ich habe einen Tisch für den 13.07 reserviert.

(7月13日に予約しました)

【月、季節】im

Wann gehen Sie nach Deutschland?

(いつドイツへ行きますか?)

Ich gehe im April nach Deutschland.

(4月に行きます)

Ich gehe im Sommer nach Deutschland.

(夏に行きます)

来週・来月・先週・先月などの「来」「先」が付くときは前置詞を付けないで、4格を使うのが自然です。

(付けても文法的には間違いではありません。

前置詞を付けずに4格にします。

Ich gehe nächstes Jahr nach Deutschland.

(来年ドイツへ行きます)

Ich habe ihn letzten Monat getroffen.

(先月、彼と会いました)

前置詞imを付けた場合

Ich gehe im nächsten Jahr nach Deutschland.

(来年ドイツへ行きます)

【西暦】前置詞なし・im Jahr

西暦を単体で伝えるときは、前置詞は付けません。

「~年に」という言うときには前置詞なし、もしくは、前置詞「im Jahr」を使います。

In welchem Jahr bist du geboren?

(何年生まれ?)

Ich bin 1982 geboren.

(1982年です)

Ich bin im Jahr 1982 geboren.

(1982年に生まれました)

【西暦】書き方

「日付→月→年」の順で書く

Es wurde im November 1876 gebaut.

(1876年11月に設立された)

月(November)があるので、前置詞は「im」になります。

【西暦】読み方

hundert=百

tausend=千

1983=neunzehn hundert dreiundachtzig(19hundert83)

2001=zwei tausend eins(2tausend1)

2019=zwei tausend neunzehn(2tausend19)

2020年から、二つの言い方ができます。

2021=zwei tausend einundzwanzig(2tausend21)

2021=zwanzig einundzwanzig(20、21)

西暦と4桁数字

英語と同様で、金額などで「1892」などの4桁数字を言う場合と、西暦の「1892」などを言う場合では読み方が異なります。

例:1892の言い方

4桁数字の場合

eintausend achthundert zweiundneunzig

つまり、1tausend 8hundert 92 (1千8百92)

西暦の場合

achtzehn hundert zweiundneunzig

つまり、18hundert92(18百92)

いかがでしたか?

慣れるまで、難しく感じるかもしれませんが、頑張って覚えていきましょう!

メルマガに登録すると、ドイツ語の数字のプレゼントがあります♪是非登録してみてね☆